책담화冊談話 | 시학 강독 5-2

- 강의노트/책담화冊談話 2021-25

- 2024. 5. 24.

📚 강유원의 책담화冊談話(https://booklistalk.podbean.com)에서 제공하는 「시학 강독」을 듣고 정리한다.

2024.05.22 🎤 시학 강독 5-2

5강. 드라마의 주인공

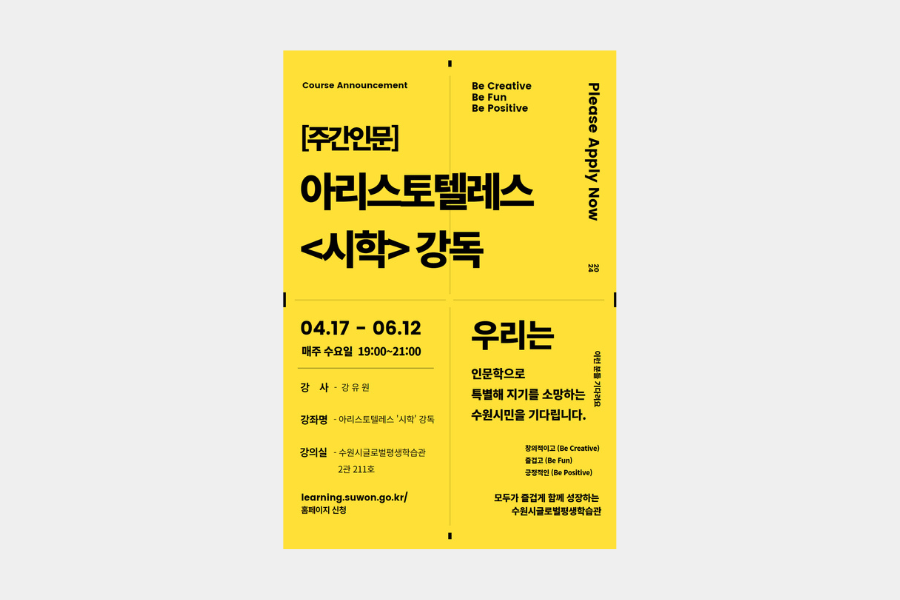

• 2024. 5. 22. 오후 7시-9시 장소:수원시글로벌평생학습관

• 강의 안내: https://learning.suwon.go.kr/lmth/01_lecture01_view.asp?idx=3672

• 강의 자료: https://buymeacoffee.com/booklistalk/20240522-suwon

어떤 주인공이어야 하는가에 "가장 훌륭한 비극은 단일한 구성을 가진다." 단일한 구성이라고 하는 것은 고만고만한 사람이, 그러니까 중간에 있는 인물이 어떤 잘못 때문에 사람들에게 연민을 불러일으키고 또 더 나아가서 공포에 휩싸이게 해서 비극적인 귀결로 이르는 것을 말한다. 호메로스의 《오뒷세이아》처럼 권선징악, 이중의 결말이라고 부르는데, 착한 사람이 상을 받는 게 한 결말이 있고 악한 사람이 법을 받는 게 한 결말이 있다. 사람들은 대개 하나의 드라마 안에 스토리 라인이 두 개 있는 것을 좋아한다. 그런데 그것은 극적인 효과는 없는 것이다. 《오뒷세이아》가 그게 심하다. 고향을 떠나서 멀리 떠돌다가 집으로 돌아온 오뒷세우스가 집에 와보니 자기 아내 페넬로페를 괴롭히는 나쁜 놈들이 있어서 페넬로페를 괴롭히는 나쁜 놈들 다 죽이고 걔네들은 벌을 받고 오뒷세우스는 상을 받았다 라고 하는 것이다. 이런 것들을 좋아하는 것은 "청중이 허약[허약한 관객(theatēs astheneis)]하기 때문이다." 드라마를 마음 편하게 볼 수 있는 것인데 이렇게 마음 편하게 드라마를 보는 것도 좋지만 비극은 희극적 쾌락을 추구하지 않는다는 얘기이다.

비극의 행위. 몇 개의 드라마를 보겠다. 두려움이나 동정을 불러일으키는 행위들. "의식적으로 행하여지는 경우는 두려움을 주지 않는다." 그러니까 에우리피데스의 《메데이아》는 그렇게 두렵지 않다. 메데이아가 자녀들을 막 죽이는 장면이 나오는데 죽이기 전에 다 죽여버릴 거야 하고 죽인다. 그러니까 죽이든 말든 뭐 이렇게 되어 버린다. 자기의 나쁜 행동을 예고하지 않는다. 그다음에 "행위자가 알지 못하고 행하여지는 경우에는 두려움을 준다" 이게 바로 알지 못하고 행하는 나쁜, "무서운 행위가 극 밖에 놓여 있다." 극이 시작되기 전에 라이오스 왕을 죽였다고 하는 것이다. 이에 대해 조금 더 얘기를 해보면 《오이디푸스》라고 하는 드라마를 이해하려면 오이디푸스의 전설을 알고 있어야 그 드라마가 이해가 된다. 오이디푸스가 아버지인 라이오스 왕을 죽인 얘기는 드라마에 나오지 않는다. 오이디푸스 이야기가 아테네 사람들한테 전해져 있고 그것을 알고 있는 사람들이 가서 본다. 그 당시에 그 드라마를 보러 가는 사람들은 오이디푸스 드라마를 다 알고 있다. 극이 시작 전에 오이디푸스가 테바이의 왕이 되러 오기 전에 이미 자기 아버지 라이오스 왕을 죽인 사람이다 라는 걸 알고 있는 상태이다. 관객들은 저자가 아버지를 죽인 사람인 걸 알고 있는데 오이디푸스는 자기가 아버지를 죽인 걸 모르고 행동을 한다. 이곳이 보고 있는 사람들이 조마조마하게 된다. 그 조마조마한 것을 불러일으키는 것이 사실 오이디푸스 드라마의 핵심이다. 사실은 그 드라마가 아주 잘 된 건 아니다. 왜냐하면 드라마 바깥에 있는 어떤 사건을 반드시 알고 있어야만 그 드라마를 이해할 수 있기 때문이다. 막전 또는 막 외의 사건에 대한 드라마, 그 드라마 바깥의 사건들을 반드시 알아야만 하는 드라마가 있다. 셰익스피어 드라마 중에서 2/3가 역사극이다. 셰익스피어 드라마에서 사극, 역사 드라마를 이해하려면 《리처드 2세》라든가 그다음에 《헨리 5세》를 이해하려면 플랜태저넷 왕조에 대한 이해가 있어야 된다. 플랜태저넷 왕조라든가 이런 것들에 대해서 정보가 있으면 비극 드라마와 비교가 안 될 만큼 재미가 있다. 셰익스피어는 역사 드라마를 먼저 쓰기 시작했고 마지막 작품이 《맥베스》이다. 그러니까 비극은 후기에 만들어졌는데 역사 드라마를 작업을 하면서 말하자면 비극을 만드는 훈련을 한 것이다. 셰익스피어 비극을 이해하기 가장 좋은 방법은 역사 드라마를 읽는 것인데, 역사 드라마를 이해하는 가장 좋은 방법은 플랜태저넷 왕조와 영국사에 대한 이해가 있는 것이다. 특정한 드라마가 역사를 반영하고 있는 수가 있다. 그러니까 역사 드라마라는 드라마를 이해하는 데 필요한 극 바깥의 사건들이 있다. 《오이디푸스》도 그런 가능성이 있다. 그리고 셰익스피어가 사극을 워낙 많이 했기 때문에 엘리자베스 1세 여왕이 죽은 다음에 찰스 1세가 왕이 된 다음에 셰익스피어 드라마를 갖다 금지시켰다. 셰익스피어의 4대 비극만 가지고는 그것을 금지시킬 이유가 없는데, 셰익스피어의 역사 드라마와 관련된 것들이 있다는 것이 그 당시 사람들에게 공통적인 의견이었다. 특히 《리차드 2세》의 문제가 심각했다. 그러니까 극 밖의 사건이라고 하는 것은 《오이디푸스》에만 해당하는 게 아니라 우리가 역사 드라마를 이해하는 데 필요한 어떤 그런 것도 관련이 있다. 그다음 "최악의 것은 알고서 행하고자 의도하지만 실행에 옮기지는 않는 경우"는 비극의 행위 중에서 가장 나쁜 것들이다. 의도한 것을 실행해 옮기는 것과 무지의 상태에서 행위하고 그 뒤에 발견하는 것, 아들을 죽이려 하다가 아들임을 발견하고 죽이지 않는 것들은 전혀 감동을 주지 않는 드라마들의 특징이다.

배우 부분을 보자. 아리스토텔레스가 말한 배우는 세 종류의 사람이 있는데, 오늘날에도 배우에 대해서 뭔가 논의를 하고자 할 때는 항상 이 틀을 가지고 사용한다. 일단 "타고난 재능을 지닌 사람", '잘 타고 난 사람'(euphyēs)이라고 한다. 그다음에 "쉽게 형상화하고 어떤 인물의 틀이라도 받아들이는 사람들(euplastoi)", 여기서 euplastoi에서 eu라는 말이 잘한다는 말이고, toi는 ~하는 사람, plas는 변형 가능하다는 뜻이다. plastic love는 조형적 사랑이라고 대게 번역을 하는데, 현대의 사랑을 plastic love라고 말한다. 사랑은 전인격적 친밀성에 의해서 정체성이 변화하는 것인데 그러니까 plastic인 것이다. 그러니까 조선시대에 부모가 자식을 사랑하고 자녀가 부모를 공경한다고 하는 것이 정해져 있다. 속으로 부모를 욕하고 있든 말든 아침에 인사하고 저녁에 인사하면 되는 것이다. 어떤 감정이 코드화된 행위에 의해서 감정이 전달된다. 그것은 정체성에 변화가 없다. 그런데 지금 현대사회의 사랑을 plastic love라고 한다. 낭만적 사랑이라는 것은 그러한 전통적인 규범과 코드를 다 뭉개버리고 내 마음속에 있는 열정 하나면 됩니다 라고, 이제 성격을 가지고 사랑을 표현하기 시작했다. 그것이 어떤 형식을 띠더라도 내 마음속에 있는 열정이면 사랑이 표현된다. 그게 낭만적 사랑이다. 그런 것들을 통해서 사랑이라고 하는 것을 내가 규정할 수 있게 된다. 조선시대에는 부모와 자식 사이에는 사랑이 있었다고 말하기 어렵다. 그냥 속으로 부모 미워해도 행동만 맞춰주면 된단 말이다. 그리고 부모도 자식을 아끼는 마음은 있을지는 모르지만 딱히 감정에 의해서 우러나오는 그런 것은 아니다. 조형이라는 게 만든다는 것인데, 사랑이라고 하는 것은 어떤 각각의 인격체가 이것에 있어서 행해야 될 역할이 굉장히 크다. 그러니까 자기 책임 아래 자기의 감정을 만들어내야 된다. 그다음에 세 번째 배우는 광적인 사람maniko이고 자신의 고유한 자아로부터 빠져나와 상승되는 사람들ekstatikoi. 그래서 아리스토텔레스는 《수사학》에서 "창작(poēsis)은 신들린 것(entheon)"이라고 했다. 어떤 틀이라도 잘 받아들이고 자기 자신으로부터 벗어나는 데 능한 도취적 사람들이 하는 것이다.

그다음에 셰익스피어의 작법作法을 보면 "결함 있는 주인공보다는, 관객에게 주인공에 관한 정보를 제공하지 않은 상태에서 등장"한다. 이것이 셰익스피어 드라마를 읽을 때 꼭 알아두어야 되는 점이다. 다시 말해서 오이디푸스 같은 경우 관객들이 오이디푸스가 어떤 결함이 있는지를 알고 있는 상태에서 구경하러 간다. 관객들은 알고 있는데 드라마에 나오는 오이디푸스는 모르고 있다. 근대 드라마는 관객들이 그 주인공에 대해서 잘 모르는 상태, 정보가 없는 상태로 시작을 한다. 그러면 자연스럽게 결함이 생겨나고, 빈 공간이 생긴다. '알고 보니 저놈이 이런 사람이었네'가 된 순간부터, 예를 가장 대표적인 것이 오셀로 같은 경우이다. 오셀로를 처음 보면 자신이 얼마나 무공이 높고 대단한 사람인가에 대해서 얘기가 나온다. 처음부터 찌질한 놈인 줄 알았으면 오셀로를 보는 관객의 시선이 저놈이 어디서 사고를 칠까 라는 보는 맛이 있을 텐데 그게 없는 상태에서 정보가 숨겨진 상태로 주인공이 등장한다. 거기서 중요한 게 이아고의 역할이다. "극적인 질문에 대한 답을 모호하게 제시하여 인과관계를 불분명하게 만들고 관객의 호기심을 극대화하여 다양한 해석이 가능하게 한다." 도대체 오셀로는 왜 저러는 걸까, 저 정도 잘난 놈이 왜 카시오를 만났을 때 왜 저렇게 화를 낼까 그리고 이아고는 딱히 오셀로를 미워할 이유는 없는 것 같은데 왜 저러는 걸까. 행동 동기가 불분명하다. 참 이해가 잘 안 되는 지점이 있다. "이아고의 행동동기를 모호하게 만들고, 그것이 파멸로 가는 계기처럼 보이게 한다, ‘비존재’非存在 방식", 비존재라고 하는 개념은 셰익스피어 드라마에서 오셀로를 이해할 때 또는 맥베스에 나오는 마녀와 같은 존재들을 이해할 때 사용하는 개념이다. 문학 비평 용어인데 이들이 분명히 등장인물로서 나오기는 하는데, 그들을 자세히 분석을 해보면 이 극의 전개에 있어서 필연적인 역할을 하지 않는다. 그러니까 이아고는 있어도 그만 없어도 그만인데, 이아고의 대사가 계속 사람들을 껄쩍지근하게 한다. 그런 것을 비존재라고 한다. 존재는 존재인데 필연적인 연쇄고리 속에 들어가 있지 않은 존재, 존재가 아닌 것 같은 존재를 말한다. 비존재 개념은 민음사에서 나온 번역본을 보면 설명이 되어 있다.

"헬라스 드라마에서는 인간이 자기 운명의 주인, 시작(arkhē)과 끝(telos)이 그 인간 ‘안에’ 있다." 그러니까 헬라스 드라마의 인간은 그 안에 있는 것이기 때문에 그 안에 있는 성격을 행위로 드러내 보이고, 그 성격과 행위가 연결이 되어서 말 그대로 전형적인 인물이 창조되는 것이다. 그것이 희랍 드라마의 특징이라고 할 수 있다. 오이디푸스적인 인간, 자기의 운명을 모르고 아버지를 죽였고, 그러니까 오이디푸스가 책임지고 자기 눈을 찌르고 떠난다. 모르고 그랬다고는 하지만 아버지를 죽인 건 자신이니까 남 탓할 수가 없는, 그런 사람들이 자기 운명을 받아들이고 움직여 가니까 그 사람은 영웅이라고 부를 수도 있을 만하다. 그런데 "근대 드라마는 삶을 보는 주관적인 방식들을 부각시키며, 특히 사랑이 다른 동기들을 압도한다." 특수한 감정을 드러내 보인다. 그러니까 원래 맥베스가 야심을 갖고 있지 않았더라면 비극적인 결말에 이르지는 않았을 것이다. 그런데 맥베스의 야심이 모든 비극적인 결말의 100% 원인은 아니다. 맥베스의 야심이라고 하는 것만 가지고 비극적인 결말을 설명해내는 데는 모자람이 있다. 오이디푸스와 같은 고전 드라마는 웬만큼 뒤틀지 않는 한 다른 드라마로 연출해내기가 어렵다. 오이디푸스에서 시작이 되어서 오이디푸스로 끝난다. 셰익스피어 드라마는 누구한테 강조점을 주느냐에 따라서 이 드라마가 레이디 맥베스의 드라마가 될 수도 있고 마녀의 드라마가 될 수도 있고 그렇게 만들 수도 있다. 근대 드라마의 등장 인물들 모두 다 동등하게 내면을 뿜는다. 특히 근대 드라마는 사랑이 사람들을 움직이는데 그 사랑이라고 하는 게 아까 말한 것처럼 그냥 좋은 것만은 아니고 무엇에 대해서 엄청나게 집착을 해서 정체성이 변화하는데 있다. 그러니까 정체성 변화의 폭이 고대 드라마보다 근대 드라마의 변화가 훨씬 크다. 근대 드라마에서 정체성 변화가 크다는 것은 근대에 와서 사람은 변화하는 존재라고 하는 것에 대한 관심이 굉장히 커졌다는 것이다. 고대에는 "성격은 그의 운명"이라는 말과 같이 사람이 그렇게 변하지 않는다고 생각했다. 정체성 변화라고 하는 것은 근대의 특징인데 정체성 변화를 좋게 얘기하면 성장이다. 고대 드라마에는 없는데 근대 이후에 나온 드라마들의 특징이 성장 드라마가 꽤 많다는 것이다. 그리고 아주 많은 사람이 성장 드라마에 굉장히 호감을 갖는다. 근대 드라마에서 이 변화의 폭이 가장 크게 드러나는 것이 성장 드라마인데, 성장 드라마의 절정이 《젊은 베르테르의 슬픔》이다. 성장 드라마의 완성이 괴테이다. 《젊은 베르테르의 슬픔》보다도 더 엄청난 성장을 보여주는 드라마가 《파우스트》이다. 처음에 호기심이 많은 어떤 사람에 불과했는데 나중에는 거의 신급의 인간이 된다. 그것이 바로 Deutsch Bildungsroman이다. 근대 드라마는 어쨌든 정체성의 변화가 있는 것이고 이게 이제 metabasis, 이행이 일어나는 것이다.

'강의노트 > 책담화冊談話 2021-25' 카테고리의 다른 글

| 책담화冊談話 | 시학 강독 6-2 (0) | 2024.05.31 |

|---|---|

| 책담화冊談話 | 시학 강독 6-1 (0) | 2024.05.31 |

| 책담화冊談話 | ε. Gilson(14), God & Philosophy, Ch. 2 (1) | 2024.05.29 |

| 책담화冊談話 | ε. Gilson(13), God & Philosophy, Ch. 2 (0) | 2024.05.28 |

| 책담화冊談話 | 시학 강독 5-1 (1) | 2024.05.24 |

| 책담화冊談話 | 그리고 로마는 그들을 보았다(8) [9] (1) | 2024.05.22 |

| 책담화冊談話 | 그리고 로마는 그들을 보았다(7) [8] (0) | 2024.05.21 |

| 책담화冊談話 | ε. Gilson(12), God & Philosophy, Ch. 2 (0) | 2024.05.20 |